Source de documentation : https://joel.robreau.free.fr/htm/LivrPhilipe.htm

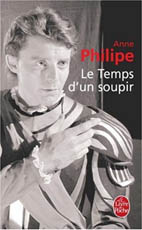

Anne Philipe : Le temps d'un soupir ( 1969)

Tu étais à tout jamais immobile, j'étais pour un temps encore en mouvement. La mort nous séparait pour l'éternité.

Je voudrais marcher, ne jamais m'arrêter. Ainsi seulement la vie me paraît possible. J'aimais notre pas accordé, c'était la plus belle réalité du monde. Où vais-je aujourd'hui, car marcher, ce n'est pas seulement mettre un pied devant l'autre. Où est mon but ? J'obéis aux ordres d'urgence : vivre, et faire vivre. C'est presque facile et c'est ainsi seulement en ramenant les choses à leur base que je puis accomplir ce qui est à faire.

Faut-il accepter un futur dont tu es absent ? Je marche dans les jardins du Luxembourg. Je suis les mêmes chemins qu'il y a deux ans. Il était tôt alors. Les chaises étaient abandonnées. Quelques écoliers passaient rapidement. Le jet d'eau s'élançait dans la lumière perlée du matin car il ne pleuvait pas comme aujourd'hui, bien que l'année déclinât vers l'hiver. C'était la mort pour cette feuille que le vent chassait et pour celles sur lesquelles je posais les pieds. D'autres repousseraient. Mais, pouvais-je admettre que des hommes naissent quand tu mourais ? Je tournais et retournais dans les sentiers connus et aimés. Chaque arbre se dressait comme un barreau. Je disais tout ce que nous ne nous dirions jamais. Je respirais lentement à pleins poumons. Je n'osais m'asseoir, l'arrêt me faisait peur. Je marchais comme si j'allais sans fin à travers le monde. Je respirais comme on boit après une course. Je ne cherchais aucune solution puisque la solution existait. Elle n'était pas supportable. Voilà tout

Jusque-là, je n'avais jamais été intéressée par la mort. Je ne comptais pas avec elle. Seule la vie importait. La mort ? Un rendez-vous inéluctable et éternellement manqué puisque sa présence signifiait notre absence. Elle s'installe à l'instant où nous cessons d'être. C'est elle ou nous. Nous pouvons en toute conscience aller au-devant d'elle, mais pouvons-nous la connaître, ne fût-ce que le temps d'un éclair ? J'allais être à tout jamais séparée de qui j'aimais le mieux au monde. Le "jamais plus" était à notre porte. Je savais que nul lien, sauf mon amour, ne nous relierait . Si certaines cellules plus subtiles que l'on appelle âme continuent à exister, je me disais qu'elles ne pouvaient être douées de mémoire et que notre séparation serait éternelle. Je me répétais que la mort n'est rien, que seules la peur, la souffrance physique et la douleur de quitter ceux que l'on aime ou l'oeuvre entreprise rendent son approche atroce et que cela te serait épargné. Mais ne plus être présent au monde !

Je découvrais le malheur.

C'était trois mauvais jours et la mort au bout, et d'ici là, le mensonge entre nous. Même endormi je n'osais te regarder avec le désespoir, la folie qui m'animaient. Je forçai mon regard au calme, je répétais devant toi, inconscient, la comédie que j'allais te jouer et qui était tout ce qui me restait de notre vie commune. Notre dernier regard de couple, d'égal à égal, nous nous l'étions donné pendant que l'infirmière te glissait sur le chariot.

Certains jours, je me méfie de moi, je vis sur mes gardes. Je sais que le vertige me guette. Il faut que je sois occupée sans cesse. Je fais la fourmi. Défense de penser. Un but : atteindre l'heure suivante, et ainsi, d'heure en heure, arriver à une place qui ne soit pas cernée par le vide. Mais le mal est parfois sournois. La matinée commence bien. J'ai appris à mener une double vie. Je pense, je parle, je travaille et dans le même temps, je reste occupée de toi, mais une certaine distance rend ta présence douce, un peu floue comme ces photos mal mises au point. A ces moments-là, je ne me méfie pas, je me laisse désarmer, ma peine est sage comme un coursier bien dressé. Soudain, en une seconde, je suis prise en traître. Tu es là. Ta voix à mon oreille, ta main sur mon épaule ou ton pas dans l'entrée. Je suis perdue. je ne puis que rester bien repliée sur moi-même, et attendre que cela passe.

Dans le corps immobile, la pensée s'emballe comme un avion blessé s'abat en chandelle. Non, tu n'es pas ici, tu es là-bas, dans le néant glacé. Qu'est-il arrivé ? A la faveur de quelle mystérieuse association de pensée t'es-tu glissé en moi ?

Je me bats avec toi et je demeure assez lucide pour comprendre que c'est cela le plus monstrueux, mais à cet instant précis, je ne suis pas assez forte pour te laisser m'envahir. C'est toi ou moi. Le silence de la chambre hurle davantage que la plus vive clameur. C'est le chaos dans la tête, la panique dans le corps. Je nous regarde dans un passé que je ne puis situer. Mon double se détache de moi et refait ce que je faisais alors.

J'allais d'une pièce à l'autre dans l'univers de l'appartement, comme aurait marché dans Paris ou New-York un être seul à savoir l'imminence de la fin du monde. La fin du monde : ta mort. Et dans le même temps, j'éprouvais à quel point le monde allait continuer sans toi.

Après ta mort, pendant des mois, j'ai fui le ciel. je l'ai retrouvé une nuit d'été, le 28 août exactement. Je scrutais les étoiles, j'en cherchais une que je découvris bientôt. Elle filait d'ouest en est, seule et sage. Elle était née de la main et de l'intelligence de l'homme, et s'appellait "Echo II". C'est grâce à elle que je renouai avec la nuit. Ce soir-là, je restai longtemps dehors à guetter son retour. Il me semblait avoir remporté une victoire.

Il faut bien me l'avouer pour la première fois il arrive que les souvenirs m'envahissent ; je les appelle, je demande leur aide pour vivre, je reviens vers moi et fouille le passé. Parfois, je t'en veux d'être mort. Tu as déserté, tu m'as laissée. A cause de toi, je ne supporte plus les ciels gris, les pluies de novembre, les dernières feuilles d'or, les arbres noirs et nus où je voyais une promesse de printemps. Je fuis les aubes et les crépuscules, je m'éperonne pour regarder le soleil et le clair de lune. J'étais légère et grave, je suis lourde, je me traîne au lieu de m'élancer. Tout m'est effort.

Je ne cherche plus ton visage nulle part. Pendant longtemps tu surgissais de partout. Comment trouver un sentier, une rue, un quai que nous n'avions pas connus ensemble ? Il fallait fuir ou affronter seule chaque lieu. Dans la multitude de la foule, dans la solitude d'un chemin de forêt, je ne voyais que toi. ma raison refusait ces mirages, mais mon coeur les cherchait. Tu étais absence et présence. A chaque heure je me demandais comment il était possible non pas que je vive mais simplement que mon coeur continuât de battre après que le tien se fût arrêté. J'entendais parfois dire que tu étais présent parmi nous. J'acquiesçais. A quoi bon discuter ? Mais je me disais qu'il est facile pour certains d'admettre la mort des autres. Cherchent-ils à se rassurer sur leur propre éternité ? Je t'ai trop aimé pour accepter que ton corps disparaisse et proclamer que ton âme suffit et qu'elle vit. Et puis, comment faire pour les séparer, pour dire : ceci est son âme et ceci est son corps ? Ton sourire et ton regard, ta démarche et ta voix étaient-ils matière ou esprit ? L'un et l'autre, mais inséparables.

Nous parlons : ta voix, ta pensée, les mots dont tu te sers pour l'exprimer me sont les plus familiers du monde. Chacun de nous peut terminer la phrase commencée par l'autre. Et tu es, et nous sommes mystère. Le sourire de la Joconde en contient moins que le plus quelconque de tes gestes. Il arrive, et ce sont des instants privilégiés qui font croire à la perfection du monde, que toute distance est abolie. Je me suis surprise, alors, à souhaiter mourir afin que cette perfection demeure à tout jamais. Mais il semble que l'on ne se suicide que face à l'échec et que le bonheur nous porte à vivre. [...] Tu fus mon plus beau lien avec la vie. Tu es devenu ma connaissance de la mort. Quand elle viendra, je n'aurai pas l'impression de te rejoindre, mais celle de suivre une route familière, déjà connue de toi.

C'était donc cela l'amour ? Etre prête à tout pour que tu vives et une heure plus tard souhaiter ta mort. Je venais de supplier qu'on ne te réveille pas. Où étaient le bien et le mal ?

L'innocence allait être frappée. Et là non plus, je ne pouvais rien. La table ronde avec ta place vide. Notre lit. Etait-ce là que tu mourrais ? Qu'importait l'endroit ? Ce qui était monstrueux c'est que tu doives mourir. J'allais être seule, je n'y avais pas encore pensé. La solitude : ne pas voir, ne pas être vue.

Nos gestes les plus simples et les plus coutumiers aussi bien que les plus intimes et les plus beaux remontaient à ma mémoire avec le premier goût du plus jamais. Je savais tous ceux qui déjà appartenaient au passé. Plus jamais tu ne poserais dans le feu d e bois, ou tu ne prendrais les enfants sur tes épaules. Mais je pouvais encore te regarder tourner les pages d'un livre, me prendre la main, écrire une lettre.

Quand nous parlions de la mort, nous pensions que le pire était de survivre à l'autre ; je ne sais plus, je cherche et la réponse varie suivant les jours. Quand je suis prise à la gorge par une bouffée de printemps, quand je regarde vivre nos enfants, chaque fois que je touche la beauté de la vie et que pendant un instant j'en jouis sans penser à toi - car ton absence ne dure pas davantage - je pense que de nous deux tu es le sacrifié. Mais quand je suis engluée dans la peine, diminuée par elle, humiliée, je me dis que nous avions raison et que mourir n'est rien. Je me contredis sans cesse. Je veux et ne veux plus souffrir de ton absence. Quand la douleur est par trop inhumaine et apparaît sans fin possible, je veux être apaisée, mais chaque fois que tu me laisses un peu de repos, je refuse de perdre notre contact, de laisser nos derniers jours et nos derniers regardss'estomper au profit d'une certaine sérénité et d'un amour de la vie qui me reprend, presque à mon insu. Et ainsi, sans me reposer jamais, sans m'arrêter, j'oscille d'un point à l'autre avant de retrouver un équilibre sans cesse menacé. Il en sera longtemps ainsi. Je l'accepte. Mais parfois une immense fatigue me prend, une terrible tentation m'envahit, celle de me reposer, de mettre bas les armes. J'aime la terre à ces moments-là et l'idée de me coucher en elle, moitié marmotte, moitié statue, ne me fait pas peur. je ne vois pas la pourriture qui m'obsède parfois, j'imagine une désagrégation naturelle qui n'a rien d'effrayant.

Je savais aussi qu'entre ta belle et brève destinée et une vie longue et médiocre, tu n'aurais pas hésité. Mais pourquoi ce choix ? Existe-t-il deux sortes d'hommes et appartenais-tu à celle qui traverse la vie comme une étoile filante dans un ciel d'été ?

Le vol d'Icare de Breughel, plein de soleil, est l'expression même de la solitude, non pas de l'égoïsme, mais de l'indifférence qui isole les hommes les uns des autres. Il a sans doute raison ce laboureur, de tracer son sillon pendant qu'Icare se tue. Il faut que la vie continue, que le grain soit semé ou récolté pendant que d'autres meurent. Mais on souhaiterait qu'il lâche sa charrue et aille au secours de son prochain. Je me trompe peut-être et sans doute ignore-t-il qu'un homme se tue. Il est aussi inconscient que la mer et le ciel, que les collines et les rochers. Icare meurt, non pas abandonné, mais ignoré. Chacun de nous est comme ce laboureur. Chaque fois que l'on sort, on passe à côté d'un désespoir, d'une souffrance ignorée. On ne voit pas les regards implorants , ni les misères du corps et de l'âme ou du corps. Je suis loin de mon prochain. Si j'en étais vraiment proche, j'abandonnerais toujours, sans même y réfléchir ce que je suis occupée à faire, pour aller vers lui.

Mais tu dormais profondément au petit matin tandis qu'éveillée, je vivais l'heure de ma plus grande faiblesse. Désespoir de ce qui était, désespoir de ce qui serait. Je ne pouvais ni perdre conscience ni me résoudre à quitter notre lit. Le seul point lumineux étaient tes cheveux que je distinguais sur l'oreiller blanc et ton corps que je savais être là. Je sentais ta chaleur. Je l'ai sentie le matin de ta mort. Tu reposais calmement, pendant que la maladie préparait sa dernière attaque. Quand j'ai refermé la porte de notre chambre, je ne savais pas que je venais de te voir pour la dernière fois. Avant midi, on parlerait de toi à l'imparfait. Il aimait, il voulait, il travaillait, il craignait. Imparfait : verbe de la mort. Je ne sais qui, des médecins, des amis accourus ou de moi, l'a employé le premier. Peut-être est-ce moi qui ai dit : "Je savais". Chaque fois que j'entends mes enfants réciter le verbe être à tous les temps de l'indicatif, je pense à cette démarcation définitive que l'imparfait a, pour moi, un certain matin, signifié. Il ETAIT, sous-entendu, il ne sera plus jamais. Fini. Terminé. Tapez-vous la tête contre les murs, hurlez, restez pétrifié, agissez comme si de rien n'était, mordez, priez, révoltez-vous, acceptez, vous ne changerez rien : il était, donc il n'est plus. Le monde entier et vous-même avez le droit, l'obligation de parler de lui à l'imparfait. Vous venez de commencer à user de la conjugaison qui, désormais, sera la sienne.?Il n'était plus nécessaire de parler bas pour ne pas te réveiller. Tu commençais ton absence au monde. J'étais seule. Peut-être ne savais-je pas encore combien il serait insensé non pas d'être seule, mais de ne plus être avec toi. Depuis que je t'avais vu endormi sur le chariot de la clinique, une pensée plus forte que les autres avait motivé mes actes : qu'il ne souffre pas, qu'il ne sache pas. Mon rôle était fini. J'avais accompli cette mission sans gloire. Toi, dont la lucidité était une des plus belles qualités, tu avais été au-devant de la mort comme un enfant.

Je me répétais : il est mort, il est mort, tu es mort. Il fallait qu'immédiatement, je prononce ces mots-là, que je m'en imprègne à jamais, sinon j'allais fuir, tourner le dos, essayer de nier et ce refus ne mènerait qu'à des impasses. Une armée d'aiguilles attaquaient ma peau du dedans, je n'étais qu'un cri.

Il m'arrive d'être habituée à ton absence. Je ne me réveille plus avec cette vrille dans le corps, ni cette sirène aiguë dans la tête qui s'enfonçait au plus profond de mon sommeil et qui chaque matin m'annonçaient et me répétaient la nouvelle de ta mort.

Le travail de la vie continue cependant à se faire en moi. je le sais, je le veux, mais ce que je perçois le plus clairement c'est la grisaille des jours et l'effort pour adhérer au monde alors que souvent le coeur choisit de se mettre en retrait. Je suis toujours à la merci du vertige. Quand je sors le soir, je laisse la lampe allumée. A l'heure du retour, je vois sa lueur derrière les rideaux et je souris de mes ruses inefficaces, car dès que je pousse la porte, je reçois la solitude en plein visage. J'ouvre et je ferme les placards, je remue les flacons, je tourne les robinets mais je n'entends que le silence de ton absence. Je l'écoute, il ne me fait pas peur, il me fascine.

Je t'appelle et je me jette dans le passé pour ne pas te perdre. Seule dans notre chambre, je reste de longs moments à fixer les lieux où tu préférais te tenir et les objets que tu aimais toucher, je cherche ton empreinte, je te tire de l'ombre et peu à peu tu reviens.

Les gestes quotidiens devenaient des rites, rien ne se passait, nous étions simplement heureux et heureux de l'être. Le bonheur nous pénétrait comme une odeur, nous l'oubliions parfois tant nous étions privilégiés. Est-ce que l'oiseau sait qu'il est heureux de voler ?

C'est que je t'aurais voulu sans cercueil, seul au pied d'un de nos arbres, là où nous aimions nous promener. Pourquoi nos rites de la mort sont-ils aussi lugubres ? Les funérailles sur les bords du Gange ne suppriment pas la peine qui est affaire de chacun, mais elles ne cherchent pas à l'exprimer du dehors. Je voulais que nos enfants gardent de toi une idée lumineuse et que jamais ils ne soient effleurés par cette idée de putréfaction de ta chair qui m'avait poursuivie pendant des mois.

Je remonte le cours de la vie et te découvre à un âge auquel je ne t'ai pas connu. J'essaie de faire se rejoindre les images qu'ils me donnent et celles de tes vingt ans et ainsi de parfaire ma connaissance de toi.

Je suis seule à connaître mes échecs et mes victoires. Parfois, je me sens avancer, je suis bien en moi-même, mais tout d'un coup, il ne reste rien, ni colonne vertébrale, ni chair, un acide a tout dilué, le fil est coupé, je suis une petite tache informe où quelques nerfs se contractent en vain.

Inutile de lutter pied à pied, il faut faire une manoeuvre de diversion, ce qu'on appelle se distraire et qui d'habitude me fait horreur. Je pars et je marche, sans penser à rien, en fuite devant moi-même.

J'aurais donné tout au monde, je dis bien tout, pour te voir surgir, vivant, me promener avec toi sur la colline ainsi que nous avions l'habitude de le faire, ou rester immobiles à regarder la mer.. Dix minutes pas plus et puis la mort, la torture, n'importe quoi, mais te revoir.

Pour la première fois de ma vie, je voulais l'impossible. Plus tard, un de mes enfants me demanda : "Toi qui peux tout, fais qu'il revienne un jour, rien qu'un jour ; on fera une fête, on sera sage. Il verra qu'on est heureux". Je dus expliquer mon impuissance, et je compris que mon enfant avait découvert le sens du jamais plus et que,sans doute, come moi, il ne pouvait s'y résoudre.

C'est à l'instant où j'ai posé le pied sur le quai de la gare à Paris, la gare qui était celle de nos retours de vacances [...], c'est à cette seconde-là, quand mon corps était en équilibre entre le marchepied et le quai et qu'il a penché vers celui-ci, que j'ai réalisé d'un seul coup - précis, glacé, comme un couperet - ce qu'allait être la solitude.

J'ai connu l'immobilité qui n'est que le début de la mort. Dormir, perdre conscience, plonger dans le noir, mais dès que je fermais les yeux, une lumière aveuglante s'installait sous mes paupières. J'apprenais la solitude,sans merci et sans conflits, une surface polie et lisse qui part de vous et s'étend jusqu'à l'horizon.

Je n'osais pas encore écouter de la musique, j'avais peur qu'elle me sorte de mon engourdissement et me précipite dans un monde à vif que je n'aurais pu supporter.

Quant à moi, c'était en touchant le fond de ce qu'on appelle le désespoir que je pouvais conserver un certain accord avec moi-même. Si un chemin restait ouvert, il passait par l'ombre et l'enlisement.

Pour le trouver, je devais parcourir la voie infernale où ta mort m'avait placée, ne pas chercher à m'étourdir, ne rien laisser dans l'obscurité, ne rien fuir et admettre le malheur comme j'ai accueilli la joie.

Que faire d'une brosse à dents, d'un rasoir, d'une eau de Cologne, d'un chandail désormais inutile ? Brûler, garder, donner, jeter dans la Seine ? Brûler satisfait le sens de l'absolu, garder répondait à la tentation du moment. Mais allais-je devenir une femme repliée sur son passé, vouée à un culte stérile : les lettres qu'on relit, la photo qu'on étreint, les vêtements qu'on caresse ? Il m'arrivait de vendre un meuble ou d'en changer un autre de place, mais je laissais un livre où tu l'avais posé, parce qu'il m'aidait à redessiner dans l'espace le geste fait, le regard donné, la phrase jetée. Je tentais d'immobiliser le temps, d'éterniser le fugitif, je dressais des statues dans le vide. La nuit venue, j'entrais dans notre lit et j'y restais figée, immobile comme toi, murée quelque part avec toi, absente de moi-même.

C'est alors que j'ai commencé à ne plus subir la solitude, mais à me laisser apprivoiser par elle.

Elle m'est devenue familière, nous nous connaissons bien maintenant et je sais la regarder dans les yeux. Je parle d'elle avec des amis qui l'ont toujours tenue pour naturelle. Pour moi, rien au monde n'est plus beau qu'un couple et quand j'entends dire qu'aimer c'est perdre sa liberté et son intégrité, je me demande si nous parlons du même sentiment.

Tout me faisait mal cependant, et plus que tout, les regards des couples entre eux, leur connivence par-dessus la foule, ce clin d'oeil, comme deux oiseaux qui se rejoignent et prennent leur vol au-dessus des éclats de voix, de la fumée des cigarettes et des verres de whisky; [..] Pour moi, les deux oiseaux sont morts, mais je reste sensible aux autres vols et les décèle sans erreur.

Tout compte fait, je m'étonne qu'ils soient si rares.

Je rêvais , pendant que tu étais là encore , d'une dernière conversation. J'aurais voulu que tu me parles de tout, de toi, de nous, du monde, de ce que tu pensais sur chaque chose, être bercée par ce que tu aurais dit, chuchoté, répété, m'endormir avec ta voix, me réveiller avec elle, me nourrir, faire provision de tes paroles.

Ta tombe était là, j'avais les yeux dessus, je touchais la terre et sans que j'y puisse rien, je me mettais à croire que tu allais arriver, un peu en retard, comme d'habitude,que bientôt je te sentirais près de moi et qu'ensemble nous regarderions cette tombe à peine refermée.

J'avais beau me dire que tu étais mort, la méprise recommençait. Tu ne venais pas, mais tu m'attendais dans la voiture et un petit espoir fou, que je savais fou, me prenait.

Mes contradictions resurgissaient : te fuir et te rechercher, faire d'un cimetière notre lieu de rencontre et dire ou croire que seuls désormais le souvenir et nos enfants te prolongeaient. En dépit de ma raison, j'allais vers une image de toi que je savais ne plus exister, la dernière, avant que des hommes en noir ne t'enferment dans la toile fine et le plomb.

Tout d'un coup je me sentis raisonnable. Il n'y avait pas de rendez-vous. Il y avait moi seule devant toi mort, moi devant le vide. Je pouvais ressusciter ta voix, ré-entendre nos conversations, revoir tes gestes, je pouvais aussi inventer le présent, établir un dialogue imaginaire mais, en vérité, je n'avais rien à attendre de toi. C'était cela la réalité.

Les mois, les années passent, les saisons reviennent. Voivi un nouveau printemps. dans l'air immobile, il m'atteint par rafales. Il me donne et me retire force et espoir. Subtil ou pesant, il s'insinue jusque dans la moelle des os. Il suffit d'une parcelle de printemps mêlée à l'air soudain plus tiède, d'un chant d'oiseau, d'un bourgeon éclaté sur l'arbre de ma cour, du bruit de la pluie, d'un éclat de rire entendu par la fenêtre, pour que tout soit remis en question. Le calme que je croyais acquis, la sagesse dont j'étais fière, les résolutions prises, la réalité acceptée, la révolte apaisée, la peine ouatée, mes beaux châteaux-forts ne sont plus que sable. L'ouragan est là, il sommeillait, prêt à m'assaillir au premier ciel tendre, aux premières pousses vertes qui dessinent un halo fragile autour des arbres.

Je veux me sauver, non me délivrer de toi.